アメリカ人が住んでみたい都市ナンバーワンは、ここんとこずっとオレゴン州のポートランドですな。

アルティザンコーヒーにファームトゥーテーブルの食生活、自転車大歓迎、海も山もある素晴らしい自然環境、最新テクノロジーと原点的ローテクまで混淆した、おしゃれで自由な感じはたしかに他の大都市にはない雰囲気です。

取材して「ほら、これが最新ですよ」と紹介するのなら、ぼくのような雑誌屋はモーマンタイである。クラフトビールでも飲んだくれ、休暇を過ごすのにもいいかもしれない。

だが、住むとなったらどうか。

う~ん、どうもぼくには物足りない気がするのだ。

突然ですが、人間の体には素敵な夢を描ける脳もあれば、いわばゴミ処理する排泄器官もある。いや、脳のなかでさえ、まっしろな理想とドロドロした欲が同居している。人間という生き物は、生まれ落ちた瞬間から末期の水際まで相反する要素体の中で同居する矛盾した存在なのである。

ぼくは、街も生き物だと思っている。

だから、どうもポートランドのようにクリーン一辺倒という街、光しかあたってない街ってのがキレイごとぽくってダメなのだ。ぼくらの仕事には欠かせない写真でもそうなのだが、光がまわりにまわっている写真なんて平板で、退屈きわまりない。陰がないと光があたっている部分も立体感がでてこない。

街で言うなら、光とは繁栄であり、金まわりだ。陰とはその繁栄の裏の腐敗、貧困、ヤバイこと。

ロサンゼルスが探偵小説や映画の舞台に好んで選ばれるのは、光と陰のコントラストがはっきりしているからだ。

ハードボイルド、フィルムノワール、いろんな言い方をされますが、いくつかロスを舞台にした傑作探偵/刑事映画を挙げてみやしょう。

まずは、自身もLAの住人であったレイモンド・チャンドラー原作の『三つ数えろ』(1946年)。基本中の基本だな。ハンフリー・ボガートとローレン・バコールの競演で、ハワード・ホークス指折りの名作のひとつです。ボガートは『カサブランカ』(1942年)に続き,ここでもトレンチコートスタイルで、そぼ降る雨に濡れております。これを観ずして探偵、犯罪、推理、ノアール映画のなにものも語れません(笑)。

同じくチャンドラーのフィリップ・マーローものの『ロング・グッドバイ』(1973年)は、監督のロバート・アルトマンが舞台を70年代に持ってきて大成功。主演のエリオット・グールドの飄々とした演技がじつに良い。ぼくの最も好きな作品のひとつ。ロマン・ポランスキー監督の『チャイナ・タウン』(1974年)も舞台になった1930年代LAの考証も含め完成度が高い現代版フィルムノワール。これにジェイムズ・エルロイのLAシリーズの第三部を原作にした『LAコンフィデンシャル』(1997年)と、ちょいとドラッグ風味が効いて毛色は違うが70年代LAの雰囲気がとっぷりでているトマス・ピンチョン原作の『インヒアレント・ヴァイス』(2014年)を入れてベスト5かしら。

どの作品も、はみ出しものの探偵、ロサンゼルスという石油やショウビズの街が生んだ成功者、それを陰で支える政治家などの権力者、謎の女(笑)、大邸宅やビーチハウス、腐敗した警察が必ず登場します。

光と陰、きた!と思ってください。

事件も解決されるのですが、ハッピーエンドなわけはありません。限りなく灰色のホロ苦い解決、まあ、それがこのジャンル独特のエンディング感でしょう。

最近ぼくがはまったAmazonオリジナルのクライム・サスペンス『Bosch/ボッシュ』(S1-3)は、これらLAの探偵小説/映画のDNAをかなり濃厚に受け継いだ当代きってのクライムノベリスト、マイクル・コネリーの刑事小説(日本でも多数翻訳出版されています。賞ものも数多し!)のドラマ化なので、物語はせまってくるものがあるし、苦みもしっかりきいている。その昔の角川映画で「見てから読むか、読んでから見るか」というキャッチフレーズがあったが(『人間の証明』だったかな)、うん、そういう愉しみ方ができるところがおすすめなのである。

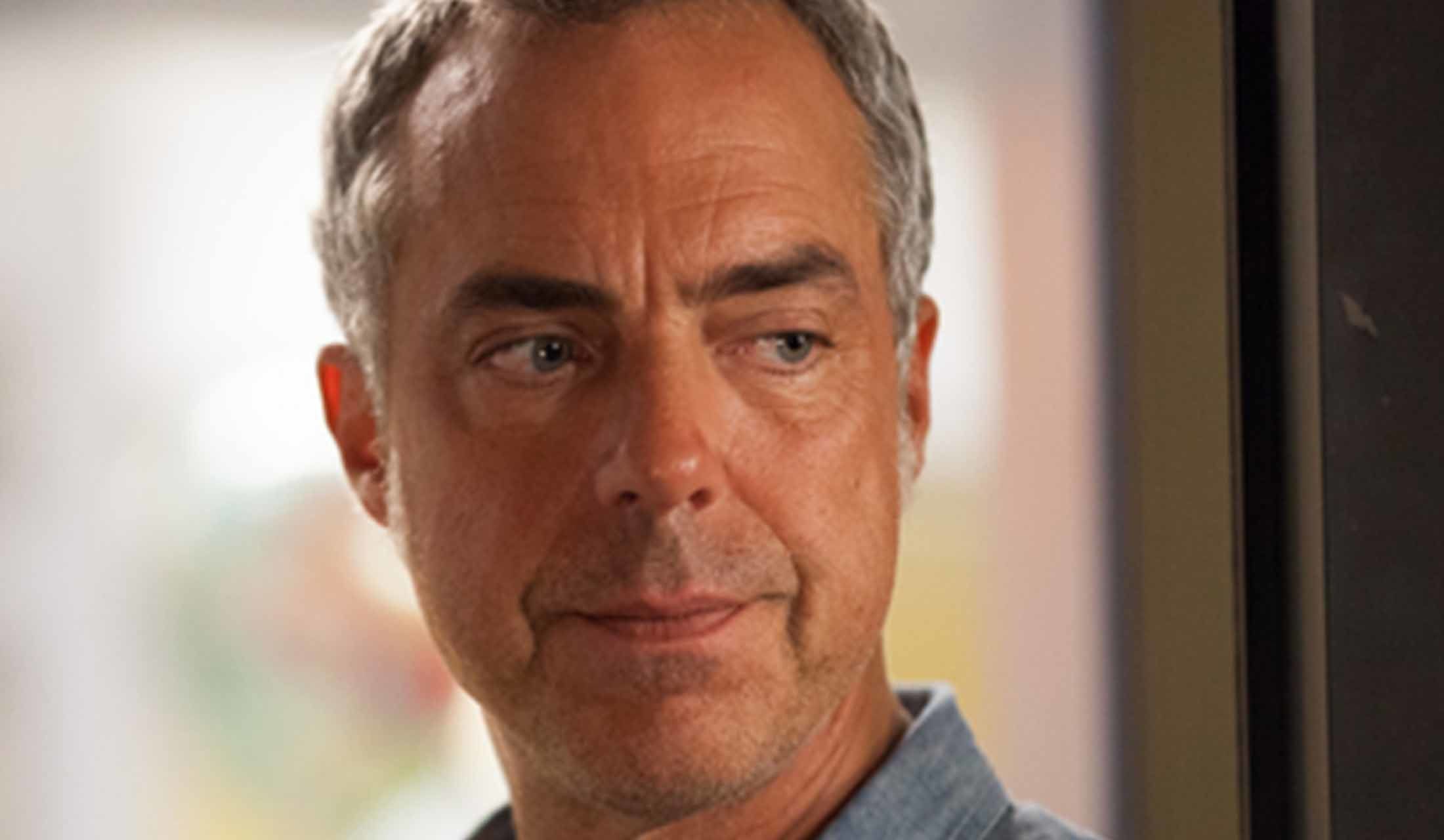

主人公のハリー・ボッシュを演じるタイタス・ウェリヴァーは、『ロスト』や『グッドワイフ』など、アメリカの映画テレビ界では味出しで知られるバイプレーヤーでありまして、もうその顔のクローズアップが画面に出てくるだけで、これは平凡な刑事じゃないなってわかるわけ。問題ある、これはなにか悪いことが起きるって(笑)。

なにしろね、ハリーの母は売春婦。ハリーが子供のころ何者かに殺されているという過去を持っている。それをひきずりながら、「オレ流」で難事件を解決していく。男度かなり濃厚なハードボイルドな刑事ものなのである。

- TEXT :

- 林 信朗 服飾評論家

- 2017.6.21 更新