先日、ミラノの老舗スペシャリティショップ「10 コルソ コモ」を訪れたときのこと。2階のギャラリーフロアへと続く階段を上がると、流れてきたある歌声に足が止まった。それは間違いなくカエターノ・ヴェローゾの「ククルクク・パロマ」だった。なんたる僥倖だろう、ショップの選曲の妙にも感心し、しばらく耳を澄ませた。カエターノの歌声には、ちょっとマジックがあると、聴くたびに思ってしまう。もちろん美声の範疇に入るのだが、声の美しさという点だけなら、彼以上のシンガーはいくらでもいるだろう。しかしカエターノの声には、なんというか、独特な哀感の色気というか、心のある部分(秘部、といってもいいかもしれない)に作用する感触があるのだ。

今回ご紹介するのは、カエターノ・ヴェローゾの作品ではなく、彼のアルバムをプロデュースした経験を持つ、アート・リンゼイの新作だ。なぜ冒頭カエターノの話をしたかといえば、かの地で「ククルクク・パロマ」を聞いた時に、そのつい数日前に聴いたアートの新作を連想し、さらにカエターノからアートへとつながる歌への姿勢を強く感じたからだった。

アートとカエターノの歌声、それは「つぶやき」、または「ささやき」とも表現できそうな性格を備えている。カエターノのほうがもちろん「歌」は巧いが、歌唱への向き合い方にはふたりに共通するものがあると感じる。その魅力は、カエターノが敬愛するジョアン・ジルベルトにも感じられるものだ。強く歌い上げるのではない、言葉を継ぎながら成り立つような歌声。オーガニックという表現も可能かもしれない。しかし、だからこそ、音楽として感覚に直截に、強烈に作用するようにも感じられる。語りに音楽性が伴っているのだ。この語り=音楽ということでは、もしかしたらアートはカエターノよりジョアン・ジルベルトに近いのかもしれない。

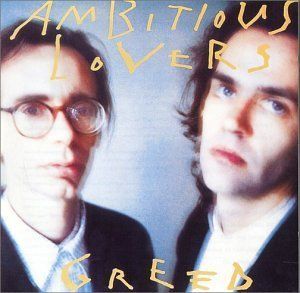

NYのポストパンクシーンにD.N.A.のメンバーとして登場したときのアートは、チューニングもされていないギターをザクザクかき鳴らす、ノイズな音楽家だった。その後フェイク・ジャズグループ「ラウンジ・リザーズ」のギタリストとして、要所要所を締める(というか破綻させる)演奏で活躍する。そしてスイスのプログレバンドに参加していたキーボード奏者ピーター・シェラーと組んだ「アンビシャス・ラヴァーズ」で、彼の音楽的ルーツのひとつでもあるブラジル音楽を取り入れた、極めてテクニカルな魅力を備えたポップミュージックを展開する。そこで彼の歌声は大きくフィーチャーされた。

アンビシャス・ラヴァーズの音楽に触れた際、その音楽的構造の深さ面白さを感じながらも、どこか飄々としたその歌声に強く惹かれた。それは80年代バブル末期の爛熟した東京の文化に、相応しいように勝手に感じていた。デイヴィッド・シルヴィアンでは個人的にはちょっと重すぎたのだった。

90年代に入ると、彼は坂本龍一との繋がりを深くし、日本にも頻繁に来日するようになった。坂本のブラジル音楽への傾斜にはアートの影響があると、個人的には思っている。テイ・トウワがテクノ&クラブサウンドとボサノヴァを巧みにミックスして極上のポップスに仕上げる一方、アートは彼自身の中にポップス志向とアヴァンギャルド性そしてブラジル音楽の素養を併在させながら、それをかなりストレートに自らの音楽として形にしていた。そのスキゾフォニックな世界観に通底しているのもまた、彼の声だった。そうした音世界の質は、多少濃淡の変化はあるものの、その後の数作に共通するものだった。アートは「そういうミクスチャー感ある音楽を生み出す"安定の"アーティスト」として、常にウォッチ&リスニングリストに入る、そんな感じだった。

前作から13年の間隔を経てリリースされたオリジナル新作『ケアフル・マダム』。アートの軽妙な歌声には、いくらか枯淡の色が感じられる。還暦を過ぎ、彼もまた老境に差し掛かったのだと思わされる一方、よりグルーヴィで、激しさ、振幅を感じさせるサウンドは、その老いを相殺して余りある鋭さと迫力がある。中原仁氏のライナーノーツによれば、2010年ごろに一時アートが居を構えたブラジル・バイーア州の打楽器「アタバキ」が大きな役割を果たしているらしい。カトリックと混淆した多神教「カンドンブレ」の儀式で使われるそのリズムは、アートのエレクトリックギターなどど交わることで、独特なミックス感を生み出している。また、クリックやグリッチ的な音感やリズムもところどころ盛り込み、近年のエレクトロニックミュージックの傾向にも程よく目配りされている。さらに、歌心を感じさせるメロウな曲を盛り込むことも忘れない。

3曲目のアタバキのリズムとアートのギター、そしてハモンドオルガンなどが絡む「イーリャ・ドス・プラゼーリス(快楽の島)」、または5曲目のパンデイロのリズムがループする「デック(甲板)」あたりが本作のサウンド面での白眉という感じだろうか。そして本編の結びには、過去アートがプロデュースを手がけたこともあるブラジルの女性シンガー、マリーザ・モンチとの共作が収録されている。そこで表現されるアートの「語る歌心」に触れ、冒頭触れたカエターノの歌声が再び去来した。その時訪れた感興は、まさに僥倖という言葉がぴったりだった。

- TEXT :

- 菅原幸裕 編集者

- 2017.7.5 更新