あっというまに年末になりました。ホリデーシーズンを満喫中の読者の方もいらっしゃることでしょう。

さて、またしても時間が少しあいてしまいましたが、「英国紳士 5つの型」の話を続けましょう。前回は、「ビジネスと憧れと排他主義から成るメンズファッションワールドにおけるテイラード・ジェントルマン」は5つの型に分けられるという話をいたしまして、そのタイプ2までを簡単に解説しました。

1.王道をいくロイヤルスタイル

2.正統からの逸脱・反逆スタイル

3.伝統にひねりを入れた紳士スタイル

4.虚実皮膜の間に遊ぶ英国紳士スタイル

5.グローバル時代における国際派モダンジェンツ・スタイル

本日は、タイプ3、「伝統にひねりを入れた紳士スタイル」からまいります。

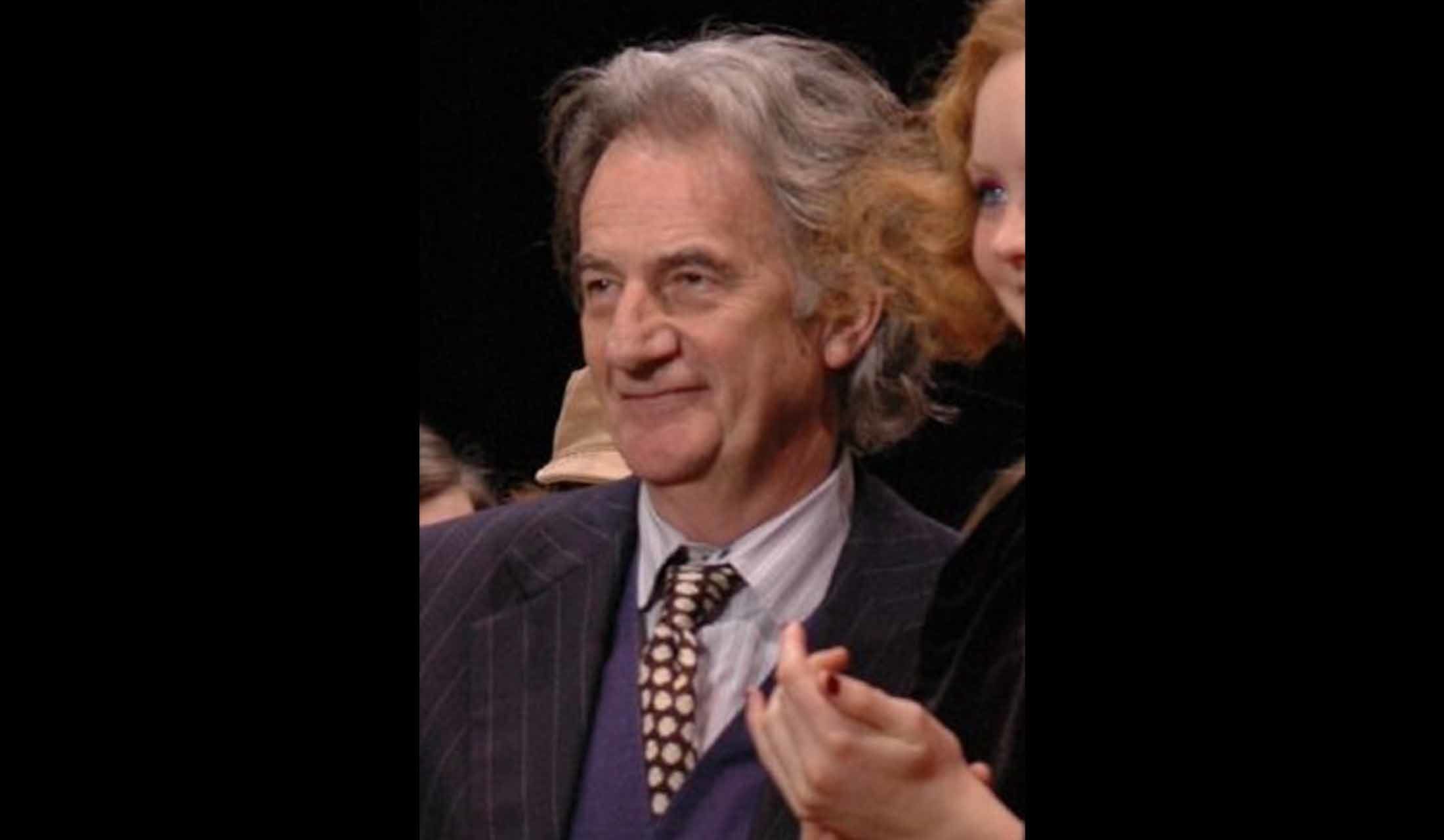

「ひねりを入れたクラシック(Classic with a twist)」という表現は、1980年代のサー・ポール・スミスの活躍とともに語られ始めました。一見、ふつうのスーツなのですが、服を着る本人にしかわからない裏地や細部にハッとするような遊びがあしらわれている。また、スーツだけどポロシャツやTシャツと合わせてスポーティーに着ることもできる。こんな「伝統にひねりを入れたクラシックスタイル」は、まずは日本人に支持され、日本人こそがポール・スミスのビジネスを拡大させることに多大な貢献をしました。

本国イギリスにおいては、伝統的エリート意識にまつわる鼻もちならない連想を排除し、茶目っ気を加えた「クール」で「無階級(クラスレス)」なスーツは、「階級なき社会(Classless Society)」を謳ったトニー・ブレア元首相の政治的な姿勢とも合致します。1997年に英国首相に就任した労働党のトニー・ブレアが、就任式に着用したのが、まさにポール・スミスのスーツでした。サー・ポールはブレア政権下でクール・ブリタニアのムーブメントを担い、2000年にはエリザベス女王からナイトに叙勲されます。

エリート臭を排したポール・スミスのクラスレス・スーツの底流には、60年代のモッズの精神、権威に対するポップな抵抗もそこはかとなく感じられます。抵抗勢力が主流の権威とうまく折り合いをつけていくというのは、イギリス紳士文化にしばしば見られる、彼らのお家芸でもありますね。

階級などそもそも存在しない日本人にとっては、プレッピールックの次の流行を作る担い手として、モッズ風味のイギリスが香るポール・スミスが輝いてみえたのではないでしょうか。いずれにせよ、優れたものならなんでもそこからアイディアを得て折衷していき、可能性を広げていくという勤勉で柔軟なやり方は、日本人にもサー・ポールにも共通するもの。サー・ポールのサービス精神あふれるあたたかな人柄もあいまって、両者が相思相愛になるのにそんなに時間はかかりませんでした。親日家となったサー・ポールは今も頻繁に日本を訪れています。2016年は京都国立近代美術館を皮切りに、名古屋、東京でポール・スミス展が開催され、大成功を収めたことも記憶に新しいですね。

"The Japanese are hard to understand, but once you do the world is your oyster."(日本人は理解しがたい。だが、いったん理解すれば、世界は君のもの)by Sir. Paul Smith

4.そして虚実皮膜の間に遊ぶ英国紳士スタイル。

大ヒットした「キングスマン」(2015)も記憶に新しいですね。時代錯誤的なダブルのスーツと黒メガネのエージェント、第二次世界大戦のころにチャーチルが着ていたサイレンスーツを着て、映画の中でずらりと並ぶキングスマン訓練生。

映画の中の、今は廃れかけていたそんな英国紳士スタイルが現実世界でヒットしたのは、ECサイト、Mr.Porterと映画製作陣の巧みなコラボレーションの賜物でした。劇中に登場するテイラー、Kingsmanも実際にサヴィルロウに存在するHuntsmanをモデルにしています。虚構と現実が巧みに融合した「英国紳士」スタイルが、現実を動かし、ラルフ・ローレンまでもがサイレンスーツのフォーマル版を復刻してしまうほどの影響力を発揮したのを見たときには驚きましたが、そもそも、このジャンルの「英国紳士」には不動のステイタスを保つ007がいました。

50年以上、不老不死で活躍し続けるジェームズ・ボンドは、実は英国紳士の「正統」からははみ出しています。靴は紐靴ではなくスリッポンを履き(イアン・フレミングの原作)、「ウィンザーノットで結ぶヤツは信用しない」と言ってタイは頑なにシングルノット。映画版ボンドはスーツもサヴィル・ロウではなくアメリカのトム・フォードを選ぶ(かつてはイタリアのブリオーニも着ていました)。でもシャツだけは必ず英王室御用達のターンブル&アッサーなんですね。イギリス紳士の伝統的流儀に固執しない自分流を貫く虚構のスパイ像が逆に、現実の世界で「頼りになる(=売れる)英国紳士」スタイルの体現者として多くの紳士ブランドの広告塔になってしまうという、なんとも皮肉な現象が起きています。

生みの親であるフレミングは、"A woman should be an illusion."(女は、幻想であるべきだ)という考えの持ち主ですが、それに倣えば、"An English gentleman should be an illusion." 「英国紳士」もまた、憧れられ、追いかけられる存在であるためには、幻想であるべきなのかもしれません。

(次回へと続きます)

- TEXT :

- 中野香織 服飾史家・エッセイスト

- 2017.6.28 更新

公式サイト:中野香織オフィシャルサイト

Faceboook へのリンク

Twitter へのリンク

Instagram へのリンク